Steffen Kverneland ist 18 Jahre alt, als sich sein Vater das Leben nimmt. An Depressionen litt der Mann schon lange, er sprach auch oft davon, endlich alles zu beenden. Aber man hielt es für Gerede. Durchgehalten hat der Mann nur, bis seine beiden Söhne erwachsen waren, dann – so empfand er es wohl – war er von der Verantwortung ihnen gegenüber befreit.

Mit seiner eindringlichen, in verschiedenen Zeichenstilen gehalten und mit echten Fotographien arbeitend, ist Kverneland eine beeindruckende Graphic Novel gelungen, mit der er versucht, dem Trauma seines Lebens auf den Grund zu gehen. Aber er verzweifelt ein wenig an dem Umstand, dass so vieles unerklärlich bleibt, dass sein Vater – wie eigentlich jeder Mensch – jemand war, der voller Widersprüche war. Der Autor versucht, seinem Vater näherzukommen und erkennt wiederkehrende Muster. In seinem verstorbenen Bruder, der an der Homophobie des Vaters litt, aber auch bei sich selbst, genießt er nun doch ebenso wie sein Vater Momente der Einsamkeit, in denen er ganz alleine trinkt.

Eine Antwort auf die Fragen, die ihn umtreiben, findet Kverneland nicht. Er nähert sich ihnen an, sie bleiben jedoch ungreifbar. Am Ende ist der Freitod seines Vaters für ihn nicht verständlich, wie er für niemanden, der nicht in seiner Situation steckte, begreiflich sein kann. Weil Depressionen auf eine Art wirken, die Nichtkranke nur unzureichend verstehen können. Es kann alles perfekt aussehen, auf dem Gesicht kann sich ein Lächeln widerspiegeln und dennoch steckt dahinter ein Mensch, der von seiner immensen Traurigkeit gepeinigt wird.

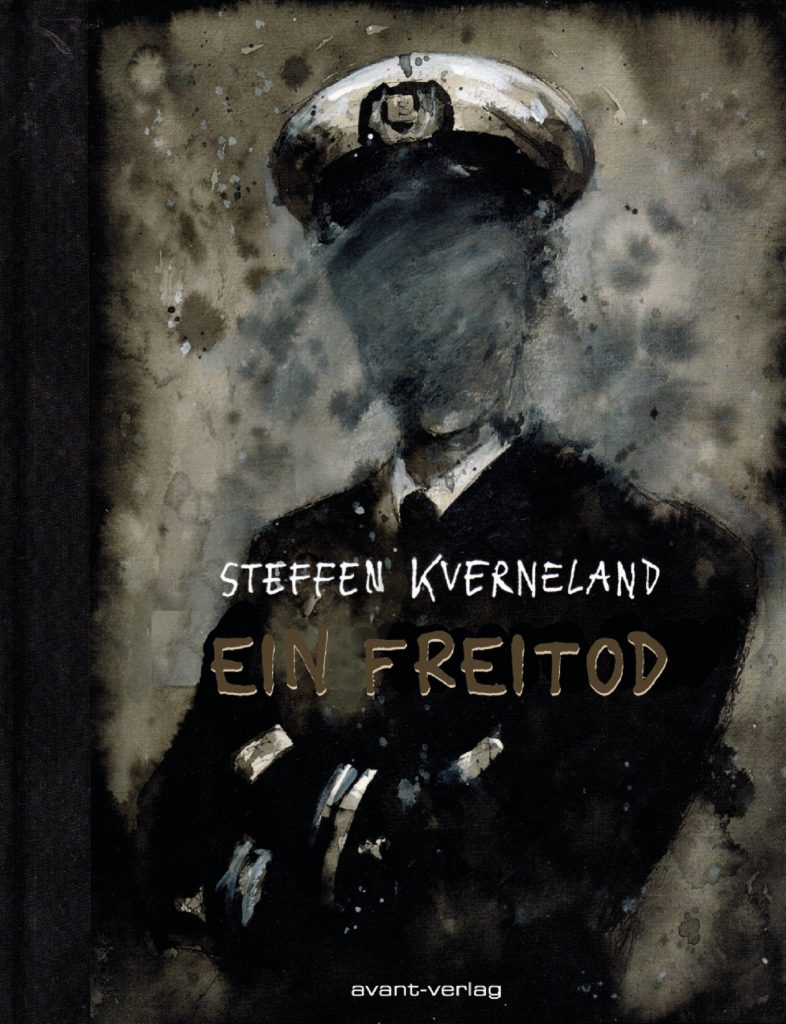

„Ein Freitod“ ist eine eindringliche Graphic Novel, deren Geschichte in dieser Form auch nur als Comic funktioniert.